Namaku Lintang. Di antara banyak hal yang kusebut penyesalan, satu nama selalu muncul duluan: Pak Narto. Guru matematika kami dulu di SMA—yang sampai lulus pun tak pernah bisa kutatap sebagai manusia.

Aku pernah membencinya. Bukan, bukan karena dia jahat. Tapi karena diam. Diam seperti batu nisan. Ia hanya mengajar dengan kapur putih yang melukis rumus di papan tulis, lalu menghapusnya seperti tak berarti. Tak ada senyum, tak ada marah, tak ada interaksi. Hanya angka, langkah-langkah hitung, lalu bel pulang.

Dulu kupikir, dia malas. Kupikir dia dingin, cuek, dan tidak peduli kami mengerti atau tidak. Kupikir dia hanya bekerja demi gaji, bukan demi mendidik.

Kupikir—dan aku yakin saat itu—bahwa Pak Narto adalah orang yang tidak layak jadi guru.

Itu… sampai waktu sendiri menampar wajahku.

Waktu berlalu. Aku lulus. Kuliah. Kerja. Hidup. Tumbuh.

Dan seperti kebanyakan orang dewasa lainnya, aku mulai menghadapi tantangan hidup yang tidak dijelaskan oleh guru mana pun: patah hati, gaji yang tak cukup, bos yang merendahkan, dan sunyi yang menyelusup tiap malam.

Di tengah hidup yang menua, aku jadi suka pulang kampung. Sekadar melihat langit kampung halaman, atau mencium aroma tanah basah yang dulu kuanggap biasa.

Suatu hari, aku pulang dan mampir ke warung kecil di dekat sekolah. Pemiliknya, Bu Lastri, mengenalku. Kami mengobrol, dan seperti biasa, kampung menyebarkan kabar tanpa perlu WA grup.

“Pak Narto sakit, kamu tahu?” katanya sambil menakar gula untuk teh panas.

Aku terdiam. “Pak Narto siapa?”

“Guru kalian itu… yang pendiam.”

Jantungku agak menegang. “Masih hidup?”

“Masih. Tapi tinggal sendiri. Kakinya kena stroke. Anak-anaknya kerja di luar kota, jarang pulang.”

Aku mengangguk, ragu. Tidak ingin mengurus masa lalu. Tapi entah kenapa, langkah kakiku malah menuju rumah tua di dekat sawah. Rumah dengan pagar karat dan tanaman liar menjalar pagar.

Kuketik pelan pintunya. Lama. Lalu suara berat menyahut: “Masuk.”

Aku masuk. Dan di dalamnya, waktu seperti terbalik.

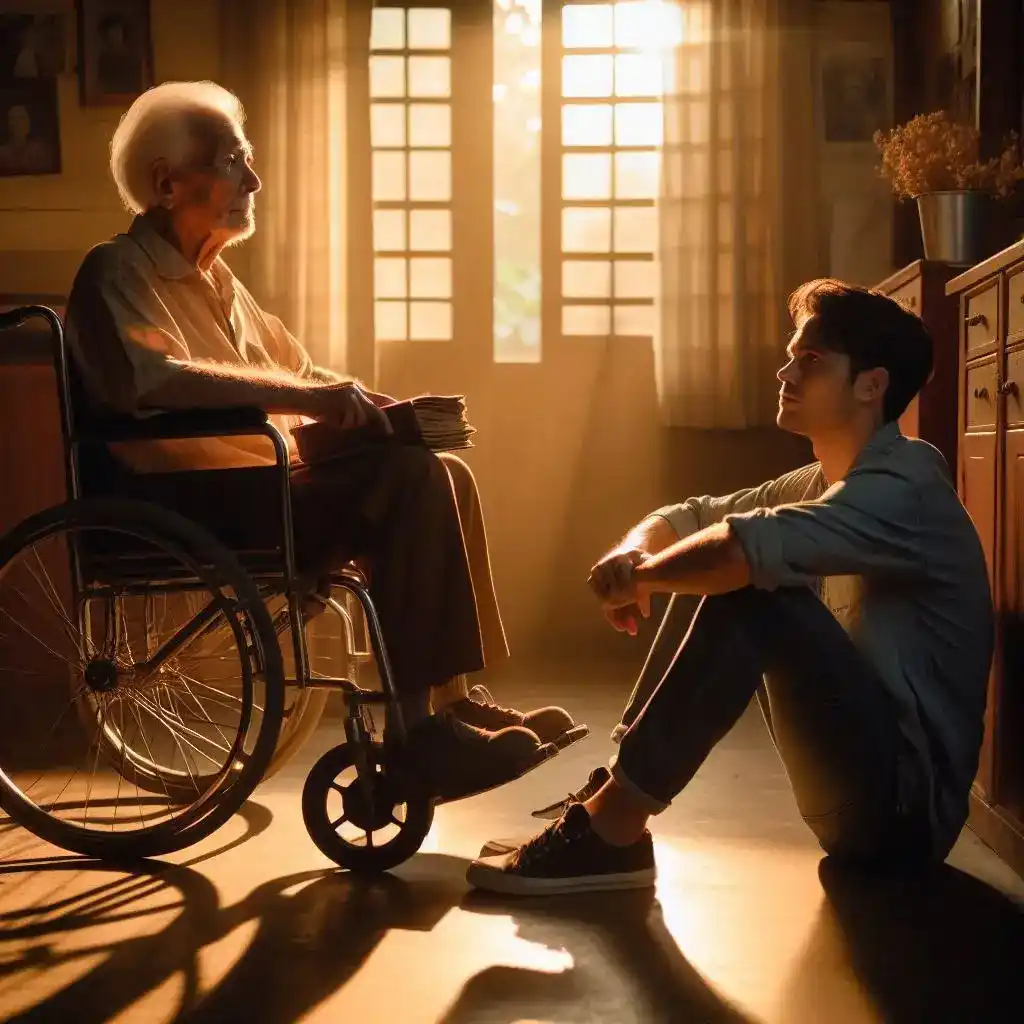

Pak Narto duduk di kursi roda. Tubuhnya kurus, kulitnya kering. Tapi matanya… masih sama. Tenang, tak tergoyah. Bahkan saat melihatku, ia hanya berkata, “Lintang, ya?”

Aku tertegun. “Kok tahu?”

“Matamu masih sama. Kamu murid yang suka melihat jendela.”

Kupaksa tersenyum. “Iya, Pak. Saya sering lihat jendela, soalnya bapak… ya, saya dulu menganggap bapak membosankan.”

Dan aku berkata jujur. Suara itu keluar begitu saja, seperti pengakuan dosa yang lama mengendap.

Pak Narto tidak terkejut. Ia hanya berkata pelan, “Saya tahu.”

Kami duduk lama. Obrolan mengalir—aku tidak tahu kenapa, tapi sore itu seperti membuka pintu sejarah yang terkunci.

Pak Narto bicara banyak. Tentang istrinya yang meninggal muda. Tentang anak-anaknya yang diasuh diam-diam. Tentang malam-malamnya di ruang guru saat harus membetulkan sepatu anaknya, menyembunyikan tangis agar tidak terdengar.

“Aku tidak pandai bersikap lembut di kelas, Lintang. Bukan karena tidak peduli. Tapi karena sedang sibuk menyelamatkan diriku sendiri.” Suaranya parau. “Tiap hari, aku hanya kuat mengajar, selebihnya aku lelah.”

Aku terdiam. Hatiku bergetar. Kupikir aku tahu banyak tentang manusia. Kupikir aku bisa menilai. Ternyata aku menilai hanya dari apa yang tampak—dan betapa mata bisa salah besar.

Pak Narto menunjukkan map lusuh. Di dalamnya ada fotoku saat kelas 2. Ia simpan. “Kamu mungkin nggak ingat, tapi kamu pernah menjawab soal tersulit. Kamu menulis dengan cara berpikir sendiri. Aku bangga saat itu. Tapi aku tak bisa bilang karena… aku tak biasa memuji.”

Dadaku tercekat. Lidahku kelu.

Sore itu berubah jadi senja. Burung-burung mulai terbang rendah. Pak Narto menatap jendela. “Orang-orang menilai kita dari suara, dari gaya, dari sikap luar. Padahal ada orang yang sedang sibuk bertahan hidup, bukan tampil sempurna.”

Aku ingin menangis.

Sejak hari itu, aku rutin datang ke rumah Pak Narto. Membacakan berita. Mengantar makanan. Bahkan kadang hanya duduk diam di teras bersamanya.

Dan setiap kali aku menatapnya, aku teringat betapa mudahnya aku dulu membenci. Betapa cepatnya aku menilai, mencap, dan meyakini keburukan orang hanya karena mereka tidak sesuai ekspektasi.

Pak Narto tak pernah meminta dimengerti. Ia hanya hidup setenang dan sekeras mungkin. Tapi dunia… dunia tidak selalu adil pada yang pendiam.

Sampai akhirnya, suatu pagi, telepon dari Bu Lastri membuat tanganku gemetar.

“Pak Narto meninggal subuh tadi.”

Aku datang ke rumahnya. Sepi. Dingin. Tapi penuh kenangan. Aku ikut mengangkat jenazahnya. Melihat buku-bukunya yang tertata rapi. Bahkan menemukan selembar kertas yang ditulis dengan tangan tremor: “Lintang, terima kasih sudah datang di saat aku sudah tak bisa menjelaskan.”

Hari pemakaman itu seperti pelajaran hidup yang aku pelajari terlambat.

✍️ Refleksi

Aku belajar bahwa manusia bukan cerita satu paragraf. Mereka adalah novel ribuan halaman yang tak cukup dibaca dari sampulnya.

Dan aku belajar, kadang… kita salah menilai bukan karena mereka yang tertutup, tapi karena kita terlalu malas untuk mencoba mengerti.

Sejak itu, aku berubah. Di kantor, aku lebih sabar dengan orang pendiam. Di keluarga, aku lebih mendengar. Di hidupku, aku mencoba menunda penilaian.

Karena siapa tahu… mereka juga sedang menyelamatkan diri, seperti Pak Narto dulu.

Tinggalkan Balasan